| 关于息诉罢访协议法律效力的调查与研究 |

| 发布时间:2017-03-30 |

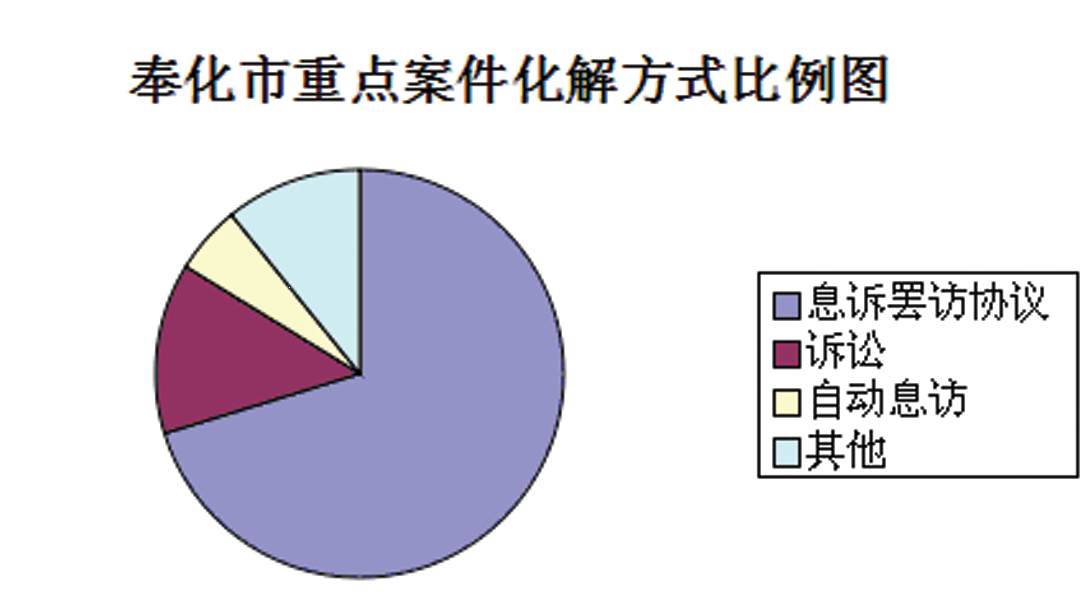

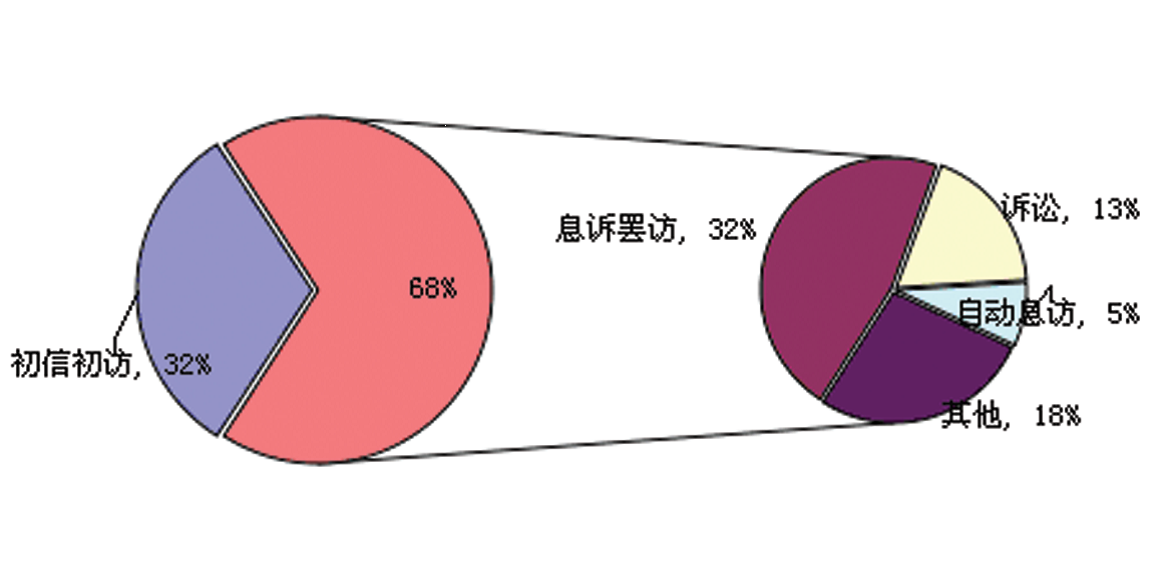

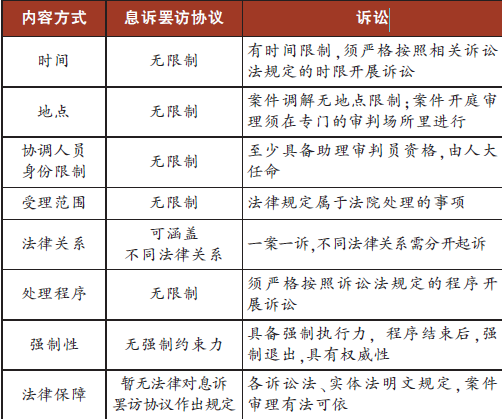

对于符合条件的信访调解进行司法确认 一群体信访案件的调解现场, 各信访人领取了补助款并签订 一、调研背景及样本提取 (一)调研背景 由于征地拆迁、企业改制、环境污染等各种原因引发的信访问题层出不穷,在“解决问题,案结事了”与“维稳”的双重压力下,与信访人签订息诉罢访协议1作为一项创新举措在全国被推广,但饱受争议。当下,法治已成为治国基本方略,信访制度改革正如火如荼,讨论息诉罢访协议是否仍有存在的必要,是否符合信访改革的法治理念等变得十分具有现实意义。 (二)样本的提取 奉化市位于浙江省东部,全市辖6镇5街道,356个行政村,人口48万。近五年平均年信访量在浙江省内处于中等水平。奉化市在滨海建设、新农村改革、城市建设等方面不断推进,矛盾类型较为典型,以该市作为调研样本具有现实意义。 二、利弊冲突:息诉罢访协议产生的作用与出现的问题 (一)息诉罢访协议产生的巨大作用 1、帮助当地政府及相关部门解决了大多数的重大信访案件,有利于当地社会的安定有序。奉化市为例,2011年-2015年6月份,共有上级交办、督办信访件37件2,其中通过签订息诉罢访协议得到有效化解的为26件3(图一)。 图一 2、解决了大量重复信访案件,有效减少了当地的信访工作存量。根据奉化市信访件的统计数据,2011年-2015年6月份奉化市共有167件信访案件被确定为本市重点案件,其中重复信访件约占重点信访案件总数的68%,而这部分重复信访案件中约有47%的案件通过签订息诉罢访协议的方式解决,占总信访数的32%(图二)。 图二 3、与其他方式相比,息诉罢访协议化解信访矛盾的方式更灵活,效果更显著。为了更好说明问题,笔者将与信访人签订息诉罢访协议化解信访的方式与诉讼进行了对比,如下(图三):从上述表格可以看到,息诉罢访协议的作出不受时间、地点、形式、协调人员身份的限制,开展自由度较高,可以充分体现以人为本的宗旨,对于法律无法处理的问题或其他敏感性问题均能有效规避,并着重解决实际问题。 图三 (二)息诉罢访协议存在的问题 1、形式松散,主体混乱,导致权力义务不对等。在息访协议中,责任单位、协助配合单位承担多重角色,既是职责的履行者,又是息访协议里该单位本职工作以外义务的落实者,还是息访方案的拟定者、息访过程的协调者、指挥者。 2、息诉罢访协议约定的部分内容与传统法理观念相左。在息诉罢访协议中,不管是协调单位与信访人的书面协议,还是信访人单方面的书面保证,其中有一条必然包含,即信访人承诺不再上访、诉讼,放弃上访和诉讼的权利。虽然我国在民事诉讼法中明确规定了公民有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利,但我国目前实行的法律制度,并不承认私权的绝对性,而是实行国家干预和社会干预的原则,诉讼的权利和上访的权利是法定的权利,可以“放弃行使”,但不可“约定放弃行使”。 3、息诉罢访协议缺乏终局性与约束机制。如图三所述,目前尚无相关法律法规对息诉罢访协议作出明确规定,导致息诉罢访协议在制作之初即缺乏强有力的法律支持,不具备强制执行力和约束力,又由于其本身在参与主体、约定内容等方面的不规范, 使其无法顺利进入诉讼程序,这就使得息诉罢访协议沦为“君子约定”,对息诉罢访协议的遵守仅能寄希望于信访人的诚实守信。 三、回归正途:息诉罢访协议不可替代且应当有效 (一)息诉罢访协议目前仍不可替代 在2015年4月1日,中央全面深化改革领导小组第十一次会议审议通过了《关于人民法院推行立案登记制改革的意见》,变立案审查制度为立案登记制度,法院必需做到有案必立。但必需指出的是,法院有案必立的前提是向法院起诉的案件必需符合法定立案条件,对于涉及历史遗留问题、部分敏感性问题的案件仍未纳入法院受理范围之内,且如图表三所述,诉讼案件应当一案一诉。 (二)息诉罢访协议应为有效且实际有效 从约定形式上看,息诉罢访协议与其他合法有效的协议一样, 表达的是协议双方当事人的真实意思表示(单方承诺亦然),签订人具备完全的民事行为能力,签订的过程公开、公平、不违反相关法律法规。且息诉罢访协议至今仍在信访化解工作中发挥巨大的作用,为各级所接受。从约定内容来看,根据相关法律,我国公民信访主要承担着公民参政议政、利益表达、纠纷化解和权利救济的功能,在实际信访化解工作中,民众信访更多的是为了利益表达、纠纷化解和权利救济,在此种诉求下,信访人上访或诉讼,体现出来实体权利为赔偿请求权,虽然诉权与访权作为一种带有公法性质的权利,无法被“约定放弃”,但赔偿请求权作为实体权利却可以被“约定放弃”。 四、展望未来:关于息诉罢访协议的改进意见 1、专门立法,构建信访工作法治化、规范化轨道,确保信访化解有法可依。目前信访的最高位阶法律依据为国务院颁布的《信访条例》,该条例虽在信访工作中起到了较大的作用,但其法律位阶低、权威性不够,对事关党委、人大、政府、司法机关的信访问题难以起到作用,无法负担将信访纳入法治化之重任。故应当制定专门的《信访法》,使信访工作有法可依。 2、建立与完善信访调解的司法确认制度,扫清法律障碍,使息诉罢访协议纳入法律调整范围。对于符合条件的信访案件,可以委托人民调解委员会进行信访调解,在签订协议时首先应明确主体,确立协议签订双方的平等地位,剔除协议内容中不符合法规的内容。其次,应限定息访协议内容。把息访协议定位于民事行为属性,对其内容进行筛选和限定。第三,明确协议中的违约责任。息诉罢访协议在通过经济补偿化解信访矛盾的同时,应当进一步明确违约责任,加大违约成本。最后,在信访调解达成后,及时对调解协议进行司法确认,确保信访人在违反协议时,能通过申请执行等方式由法院对其进行强制执行,杜绝“息”而不止的现象。 3、完善信访终结退出机制,确保符合条件的信访案件及时退出信访程序。首先,建立信访调解与司法对接制度,实现信访案件的自动退出。第二,采取息诉罢访协议与终结决定书并列运行模式,实现信访案件的实体性退出。对于其他未经司法确认但信访人已经自愿签订息诉罢访协议的信访事项,信访机构或相关事权单位应在息诉罢访协议履行完毕后出具信访终结决定书,明确告知信访人该信访案件已处理完毕,相关部门将不再受理其就同一信访事项提出的信访诉请。第三,依托信访听证,实现信访案件的强制退出。对于其他符合条件的信访案件,可充分利用听证会的形式,邀请社会各界组成评议团进行信访评议,使得信访终结具备一定的权威性,增强社会认可度。 4、加大打击力度,增加信访协议违约成本。对于签订息诉罢访协议后的信访人继续无理缠访、闹访的,应加大打击力度, 严格按照法律规定追究其行政乃至刑事责任。

|

| 打印本页 关闭窗口 |